釣果

アミパターンのシーバス攻略

冬と春のシーバス攻略!アミパターン

アミパターンとは

12月~5月ごろになると河川や河口付近を中心にアミと呼ばれるプランクトンが大量に発生する。これをシーバスがメインに捕食するのがアミパターンだ。

プランクトンであるアミは基本的に大きくても1cm以下であることが多い。そのため、稚アユやハク(ボラの子)などのマイクロベイトパターンと同様にシーバスがアミを補食しだすとサイズの大きなルアーに反応してこなくなることがある。

またシーバスは冬に産卵のため沖に出てしまっている。そのため、冬の時期のアミパターンは釣れるシーバスのサイズが小さい。シーズン後半のバチ抜けパターンと重なるころになると産卵を終え帰ってきた大型の個体も釣れだす。

アミパターンのシーバス攻略方法

柔らかいロッドがおすすめ

アミはプランクトンであるためシーバスに襲われても逃げることはない。つまりシーバスはイナッコパターンなどとは違い、捕食の際に強く吸い込む必要がない。

そのため、ティップ(ロッドの先端付近)に張りがあるロッドを使用するとルアーが口の中まで入らずフッキングしないことが多くなる。一方柔らかいロッドであればシーバスもルアーを吸い込みやすくなるのでフッキングしやすくなる。

ルアーサイズを下げる必要はない

アミは非常に小さいためルアーをどんなに小さくしてもアミに似せることはできない。また仮に同サイズのルアーを投げても大量に発生しているアミの中でルアーを目立たせることはできない。そのためアミを意識してルアーサイズを下げる必要はない。

ルアー選択はいつもと同じで、その日のシーバスの反応に最適なサイズやカラーを選択しよう。

ただしアミパターンのシーバス必要以上にベイトを追いかけないので、ゆっくりと動かしシーバスの目の前を通してやる必要がある。

レンジ選択が難しい

アミは天候などによって表層付近にいるときもあれば、ボトム付近にいるときもある。そのためどのレンジがその日の攻略パターンになるかは分かりにくい。

また、アミが表層付近にいてもボトム付近の方が反応のいいときもあるし、逆の場合もある。

ただ、アミが浮いている時は表層、ボトムにいる時はボトムで良い反応が出る時が多いので、まずはアミのいるレンジから攻めるのが基本となる。

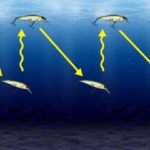

アミを追わない

シーバスは基本アミを追ったりはしない。体力を消耗せず自然とアミが流されて来る場所で待ち構えていることが多い。

そのため、アミパターンのシーズンはヨレなど流れが集まる場所にルアーをゆっくりと通してやるのが攻略のカギだ。

夜は常夜灯のある場所

アミに限らずプランクトンは夜になると常夜灯の下に集まりやすい。そのためアミパターンの際も常夜灯の下を必ず攻めるようにしよう。

ワームよりもプラグ中心に

ワームのメリットはプラグよりもナチュラルに泳がせることができる点だ。しかし、その形状から沈むのが早い。先程も記載したが、アミパターン中のシーバスは積極的にアミを追わなくても餌を捕食することができる。

できるだけゆっくりと沈むミノーなどのプラグの方が攻めやすい。

その他のシーズナルパターン

その他おすすめのコンテンツ一覧

-

数釣りエギングで秋のアオリイカを攻略

-

大原海水浴場・和泉浦海岸(千葉県いすみ市)

-

夏にアオリイカをエギングで釣る方法

-

ヒラメ釣りのルアーローテーション

-

イワシパターンのシーバス攻略

-

イカパターンのシーバス攻略

-

シーバス用リーダーはフロロ?ナイロン?

-

アジのサビキ釣り(超入門)釣れる時期や仕掛けの種類、9つのコツ

-

エギングの10のシャクリ方とやり方のコツ

-

シャクリ方でショアジギングのアクションを変える(動画付き)

-

磯ヒラゲームの安全対策と危険回避

-

シーバスの釣れるワームの基本

-

日中のデイゲームにヒラメを釣る方法とルアー選択

-

福田海岸(静岡県袋井市)

-

ヒラメやマゴチ狙いで使われるメタルジグのアクション

-

テクトロをはじめてするシーバスアングラーにおすすめのルアー

-

ブラックバスのシーズナルパターン

-

ヒラメ釣りでワームを使う7つメリットと5つデメリット

-

カケアガリやブレイクの5つの攻め方

-

夏のヒラメ釣りとルアー選択

-

アオリイカのためのギャフとランディングネットのメリットとデメリット

-

フローティングミノーでヒラメを狙うメリットとデメリット

-

サーフでヒラメの釣れる12のポイント

-

サーフからのヒラメの釣り方を堀田光哉から学べる動画