釣果

ルアーフックの基礎(種類・サイズ表・向き)

ルアーに使われるフックの基礎知識

ルアーフィッシングにおいてフックは非常に重要な要素。フックが錆びればバラシも増えるし、サイズが合っていなければルアーのアクションに影響ができることも。また、向きを間違ってつけてしまえば、本来であればフッキングしたはずの魚がフッキングしなかったりとフック1つで釣果は大きく変わってしまう。

ここではルアーに使用するフックの名称をはじめ、フックの種類やサイズの見方、装着する際の向きなどについて説明していく。

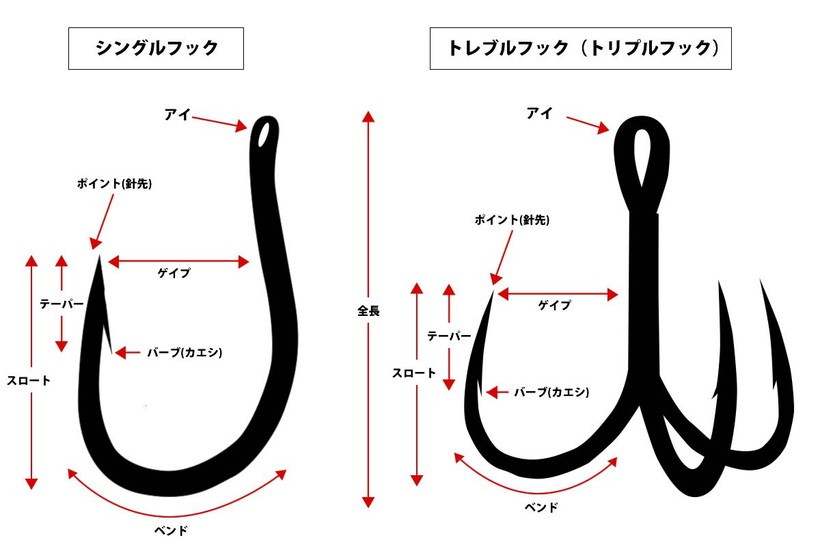

フックの名称

アングラー同士で会話していると必ず出るのがフックの話題。「リリースするならバーブレスだよね」「針がベンドの根元から折れちゃった」など名称を知らないと会話に入れないことも・・・。ここではフックの各部分の名称について説明していく。

アイ

リーダーなどスナップを結ぶための輪っかになっている部分の名称

シャンク

アイからフックが曲がるまでの部分の名称

ベンド

フックの曲がっている部分の名称

スロート

針先から曲がっている部分の名称

ゲイブ

針先とシャンクの幅のこと

ポイント

針先にあたる部分の名称

テーパー

針先からカエシまでの長さ

フックの種類

フックと一言で言っても様々な種類がありますが、ここでは主にルアーに使用するフックの種類について紹介してく。

トレブルフック(トリプルフック)

3本のハリが1つになったのがトレブルフック。トリプルフックと呼ぶ方もいるが間違いではない。

ミノーやバイブレーションをはじめ多くのルアーに標準装備されており、最もフッキング率が高い上に、同時に2本、3本の針が魚にかかるのでばれにくい。そのためアングラーも安心して釣りができる。

ただ、他の種類のハリよりもスレがかる可能性も高いことや、魚から外しにくいこと、根掛かりしやすいこと、ランディングネットに絡みやすいと言ったデメリットもある。

ダブルフック

針が2本1組になったのがダブルフック。

根掛かりやゴミをひっかける確率が減るため、根が多い場所やゴミの多い場所で使用されることが多い。

また、トレブルフックはもちろんのこと、この後ご紹介するシングルフックもフックのアイの部分にスプリットリングをはめてルアーに装着するのに対して、多くのダブルフックがその形状からスプリットリングを使用しなくてもフックを装着できる。

一方で魚のフッキング率はトレブルフックよりも下がると言ったデメリットも存在する。

シングルフック

1本針なのがシングルフック。最も根掛かりの可能性が低くなるフック。また、外しやすい上に魚へのダメージも小さい。ソルトルアーではメバリング用のルアー、フレッシュウォーターではトラウト用のルアーに標準装備されていることが多い。

ただし、フッキング率が悪いことやトレブルフックなどと比べ同サイズのシングルフックは軽くなるため、トレブルフックが標準装備されているルアーにシングルフックを装着するとウェイトバランスが崩れ、うまく泳いでくれないケースもある。

特にサスペンドミノーなど水の比重と合わせて作ってあるルアーをシングルフックに変更するとフックが軽くなるためにフローティングミノーになってしまう場合がある。

アシストフック

上記の3タイプとは違い、主にメタルジグなどに補足的につけるフック。リア(後ろ)につける場合ラインが結ばれていないこともあるが、フロントにつけるタイプのアシストフックはラインとハリが一体になっている。

主にオフショアでのジギングやショアからブリやカンパチと言った青物、根掛かりしやすい場所に生息する根魚などを狙う際に使用することが多い。

トレーラーフック

アシストフックの1種で、淡水では主にブラックバスなどを狙う際にスピナーベイトに、海水域では太刀魚などを狙う際に使用される。

標準でついているフックにプラスしてフックを付け足すことでフッキング率が向上する。

こちらも様々な形状があり、シングルタイプのものもあれば、ダブルタイプのものなど様々だ。

バーブレスフック

カエシのないフックのこと。カエシがないことでバレやすくなるが、魚をむやみに傷つけない。特にリリースすることが前提で釣りをされる場合にはバーブレスフックを使用することが多い。

また、販売時にバーブレスフックを購入することもあるが、すでに使用しているフックのカエシをペンチなど潰してバーブレスフックにする場合もある。

フックのサイズ

フックサイズは数値の後に「/0」がついている場合は数値が大きくなるほどフックサイズも大きくなるが、「/0」がついていない場合は数値が大きくなるほどフックサイズは小さくなる。

太軸と細軸のメリットとデメリット

伸びにくさ

大物がかかって針を伸ばされた経験のある方もいるかと思います。太軸は軸の太さから伸びにくいと言った特徴がある。そのため大物がかかっても太軸であれば安心してやり取りをすることができる。一方、細軸は太軸よりも伸びやすい。

ルアーの生還率

上記で説明した通り細軸は太軸よりも伸びやすい。そのため根掛かりした際にフックが伸びてルアーを回収できることがある。もちろんラインの太さや根掛かりの仕方によって生還率は変わってくるが太軸よりも生還率は高い。

重さ

同サイズのフックであれば太軸の方が重くなる。フローティングミノーが沈むと言ったような重さではないが、サスペンドミノーなど比重が綿密に計算されているものなどは、太軸に変えることで若干沈みやすくなることもある。

抵抗

こちらも些細な違いになるが太軸にすることで抵抗を受けやすくなる。キャストの空気抵抗はもちろん、リトリーブ中の水の抵抗なども変わってくる。シーバスやブラックバスなどと言った釣りで見た目に大きな違いが出るほどではないが、繊細な釣りをする場合には注意が必要だ。

口切れ・身切れ

狙うターゲットによってはで口切れや身切れがついてくる。真鯛や黒鯛などタイ類は口が硬いため口切れなどはあまり起きない。一方アジや青物などは比較的口が柔らかいため強引なやり取りによって口切れや身切れする可能性がでてくる。

もちろん磯など根が多い場所では強引なファイトが必要になってくることもある。そういった時は接触面積の大きい太軸のフックを使うことで身切れを多少は防ぐことができる。

フッキング率は変わらない

太軸よりも細軸の方がフッキング率は高いとよく言われるが、実はさほど変わらない。あくまでも最初に刺さるのは針先のポイント部分である。そのため、その先が太軸であろうが細軸であろうがさほどフッキング率に違いはない。

もちろん、軸の太さが3倍も4倍も変わるのであればフッキング率は変わってくる。また、シーバスやヒラメと言った大型魚用のフックで小アジなど狙うのであれば細軸の方がまだ、幾分違うのかもしれないが、小アジを狙うのであれば、小アジのあったフックサイズの中で太軸や細軸を選択するのが通常だ。

そのため、太軸であろうと細軸であろうとフッキング率にさほど違いはない。フッキング率は針先の鋭角さやこの後紹介するフックの形状によるところが大きい。

フックの形状

フックの形状には大きく3つの形状がある。標準的なストレートゲイブ、フッキング率の高いオープンゲイブ、バラシ少ないクローズゲイブと呼ばれる形状だ。

オープンゲイブ

図を見ていただければお分かりのように、オープンゲイブはフッキングしやすいのが特徴だ。しかし針先が外を向いていることからバラシの確率は高くなってしまう。口に入れたルアーなどをすぐに吐き出してしまうアジなどに使われることが多い。

ストレートゲイブ(ノーマルゲイブ)

標準的なのがストレートゲイブ。またはノーマルゲイブと呼ばれることもある。基本的にどんな釣りにでも対応することができる。

クローズゲイブ

針先が内側を向いているのがクローズゲイブ。オープンゲイブとは対照的でフッキング率は悪くなるがバラシにくいのが特徴。

シーバスなどバレる可能性の高いルアーフィッシングで使用されることが多い。

形状による使い分けは「バラしたくない」「フッキングさせたい」と言ったアングラーの好みで使い分けても良いが他にも使い分けの方法がある。

例えば、食いの浅い時だ。魚の活性が低く、針先やルアーをチョンとついばむようないわゆるショートバイトが多い時はオープンゲイブがおすすめだ。一方食いが良い時はルアーを含めフックも丸のみしてくるのでやり取りの最中にバレにくいクローズゲイブがおすすめになる。

フックの色

フックの色には主に3色の色がある。魚に聞いてみたいことにはっきりしたことは分からないが、よく言われている説をいくつがご紹介していく。

銀色

最も一般的なフックカラーである銀色。

リトリーブ中などは揺れていることもあり、魚からはほとんど見えていない。また、光を反射しやすいため針の姿こそ見えないがフラッシング効果が期待できる。

黒色

ミノー用などのトレブルフックにも黒い色はあるが、主にワームに使用するオフセットフックなどに多く見られるのが黒色。

銀色に比べシルエットがはっきりと見えやすい。一方でフラッシングなど光の反射に警戒しやすい魚には黒色が有効。

赤色

人間同様、魚は赤い色に興奮しやすいと言われておりフックを赤くすることで釣果が変わることもあると言われている。ソルトでも使用することがあるが、主に淡水のブラックバスなどを狙う際のルアーフックに使用されることが多い。

フックの正しい向き

アイの向きに注目しながら見てもらいたい。

ルアーの前につけるいわゆるフロントフックは、つけた際に1枚目の写真の左側のような状態になるのが正しいフックの向き。一方、テールフックは2枚目の写真のような向きになるのが正しいフックの向きとなる。

分かりにくいので1枚目の写真の右側のフックを間違った向きでつけてみた。スプリットリングとつながっているフックのアイの向きが右側だけ横を向いているのが分かるかと思う。

フックの選び方

魚の口に合っているか

ブラックバスやシーバス、根魚のように非常に口が大きな魚もいれば、アジや黒鯛などのように比較的口の小さい魚もいる。ターゲットの口にフックサイズが合っていなければフッキング率は極端に低下してしまうので、魚に合ったフックを選ぼう。

ルアーに合っているか

ルアーは各種メーカーが精密な計算を行った上で設計されている。そのためフックによる重量や抵抗なども考えそれぞれのルアーに合った最適なサイズが選ばれている。フックサイズを変えても問題ない場合もあるが、変更した場合ルアーの動きが悪くなったり、フック同士が絡んでしまったりすることがある。

魚の重さに合っているか

小さいフック(細いフック)を使えば口の中に入る可能性は高くなるが、魚とのやり取りでフックが伸びてしまう可能性が出てくる。また大きなフック(太いフック)を使えばやり取りはしやすくなるが、先ほど説明したのとは逆に口に入らないケースがでてくるのでフッキング率が低下する。

やり取りするターゲットの重さやパワーに合わせてフックを選ぶようにしよう。

その他おすすめのコンテンツ一覧

-

ヒラメ釣りでワームを使う7つメリットと5つデメリット

-

ヒラメのためのルアーカラーローテーション

-

二タ間海岸(千葉県鴨川市)

-

エギングで使用するエギの基本(名称や種類、重さなど)

-

サーフでヒラメが釣れない人の18の特徴

-

春夏秋冬、季節ごとのヒラメ釣り

-

嶋田仁正さんからチニングを学べる動画

-

サーフでのヒラメやマゴチの26の釣り方

-

久能海岸と大浜サーフ(静岡県静岡市:駿河湾)

-

5つのルアーアクションの種類(ウォブリングやローリングなど)

-

ヒラメ・マゴチ狙いのメタルジグの特徴と種類

-

東条海岸・東条サーフ(千葉県鴨川市)

-

ルアーをただ巻きすることの重要性

-

和田浦海水浴場(千葉県南房総市)

-

大島英明氏によるヒラメの釣り方動画

-

ナイロン、エステル、フロロ、PEラインの違い

-

マゴチとヒラメの5つの釣り分け方

-

イワシやアジなどの生き餌を弱らせずに生かす方法10選

-

シャクリ方でショアジギングのアクションを変える(動画付き)

-

ルアーロッド(釣竿)の基礎知識

-

春夏秋冬と季節別のマゴチ釣り

-

サーフやゴロタ浜のヒラスズキ(砂ヒラ)を攻略するためのポイント

-

布良海岸(千葉県館山市)

-

ヒラメやマゴチ釣りでよく使われる7つのルアーアクション